Steine sind stumme Lehrer, sie machen den Beobachter

stumm, und das Beste, was man von ihnen lernt,

ist nicht mitzuteilen.

(Johann Wolfgang von Goethe)

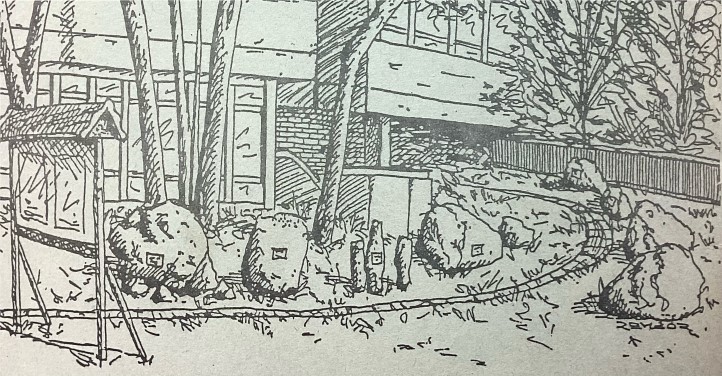

Das Goethe-Gymnasium besitzt seit 1987 einen kleinen geologischen Garten, versteckt hinter dem Ostbau. Steine erzählen – anders als Goethe behauptet Geschichten. Nur sind diese manchmal so unglaublich, dass sie uns verstummen lassen. Wie und wann sind sie entstanden? Was haben sie alles erlebt? Darüber gibt dieser kleine Leitfaden Auskunft.

Basalt (Pechsteinkopf bei Forst/Weinstraße):

Ein junges basisches Ergussgestein aus dem Tertiär.

Der schwarze dichte Basalt von Forst ist ein junges basisches Ergussgestein aus dem mittleren Tertiär (ca. 30 Mill. Jahre alt). Die feinkörnige Grundmasse besteht vorwiegend aus mikrokristallinen Leisten und Körnchen von Augit und etwas Magnetit. Wie der Quarzporphyr zeigt auch der Basalt „porphyrisches“ Gefüge: In der Grundmasse eingelagert sind mit bloßem Auge sichtbare Einsprenglinge von schwarzglänzendem Augit. Die Säulenbildung beim Abkühlen ist für den Basalt im Allgemeinen noch charakteristischer als für den Quarzporphyr. Dies gilt besonders für die Basaltbrüche des Vogelsberges, der Rhön und des Westerwaldes. Im Bruch des Pechsteinkopfes bei Forst ist die Säulenausbildung jedoch weniger ausgeprägt. Die Basaltsäulen aus den Brüchen unserer Mittelgebirge wurden in großen Mengen als Naturpflaster in den Deichen an der Nordseeküste eingebaut - der Forster Basalt liefert Pflastersteine und Schottermaterial. Die tektonischen Störungen im Oberrheingraben sind alt angelegt. In der Perm-Zeit (jüngstes Paläozoikum) bildeten sie die Leitlinien für den Melaphyr des Kaiserbachtals und den Quarzporphyr am Odenwaldrand. In der Tertiärzeit wurden diese Leitlinien reaktiviert und zu Bahnen für erneut aufsteigendes Magma, wie z. B. bei Forst oder am Kaiserstuhl.

Quarzporphyr (Weinheim/Bergstraße):

Ein altes, saures Ergussgestein aus der Permzeit.

Unsere Schaustücke stammen aus dem mächtigen, ca. 1 km dicken Quarzporphyr-Schlot von Weinheim a. d. Bergstraße. Wie der Melaphyr ist auch der Quarzporphyr ein Ergussgestein aus der unteren Perm-Zeit (mittleres Rotliegendes), jedoch kein basisches, sondern ein saures. Damit entspricht er in der chemischen Zusammensetzung dem kieselsäurereichen Granit (Quarz = wasserfreie Kieselsäure). Von letzterem unterscheidet er sich jedoch durch die feinkristalline Struktur der Grundmasse, wie sie für die sich schnell abkühlende Masse der Oberflächengesteine charakteristisch ist. Die vorliegenden Stücke lassen das Fließgefüge der ehemaligen Lava und das porphyrische Gefüge erkennen (ausgebildete Makrokristalle, die schon in der Tiefe auskristallisierten, schwimmen in der feinkristallinen Grundmasse). Beim Abkühlen und Kontrahieren der Lava sonderten sich die meist fünfseitigen Säulen ab. Auffällig sind ferner mehrere „Nester“ von grünen Olivinkristallen.

Tertiärkalk, Miozän (Mainz-Weisenau):

Ein sogenannter Cerithienkalk aus dem jüngeren Tertiär, ein wenig harter Kalkstein.

In den einsinkenden Oberrheingraben drang im frühen Tertiär von Süden das Weltmeer ein. Im Oligozän (mittleres Tertiär, vor 37 - 25 Mill. Jahren) füllte es den ganzen Graben aus. Auf eine vorübergehende Verlandungszeit folgte ein erneuter Meereseinbruch - diesmal von Norden - im Miozän (jüngeres Tertiär, 25 -7 Mill. Jahre). Unser Belegstück ist ein Cerithienkalk aus diesem Miozänmeer. Als Fossilien sichtbar sind Turmschnecken und Muscheln. Auffällig sind die „Schill-Lagen“ aus zertrümmerten Molluskenschalen. Sie weisen den Stein als küstennahes Sediment aus. Deutlich feststellbar ist auch die geringere Härte des jüngeren Kalksediments gegenüber dem Muschelkalk. Sie schließt die Verwendung als Baukalk aus. Daher dient der Tertiärkalk hauptsächlich zur Zementherstellung.

Paragneis (Albersweiler):

Ein kristalliner Schiefer, das älteste Gestein unserer Heimat.

Die Queich hat bei Albersweiler in den Sockel unserer Heimat eingeschnitten und das Grundgebirge freigelegt. (Dieses steht nur noch an drei anderen Stellen der Vorderpfalz an: im Kaiserbachtal und an den Ausgängen von Modenbach - und Triefenbachtal aus dem Pfälzer Wald.) Der Paragneis von Albersweiler ist das älteste Gestein unserer näheren Heimat. Sein Alter entspricht wohl dem der Schwarzwaldgneise und beträgt ca. 450 Mill. Jahre. Vermutlich sank während der kaledonischen Faltung - eine Faltengebirgsbildung während der Silurzeit - ein Schichtpaket in größere Tiefen, geriet in Bereiche höherer Temperatur und höheren Drucks und wurde umgestaltet.

Dabei wurde das Gestein aufgeweicht. Die Mineralien wurden mobilisiert und ordneten sich in helleren und dunkleren Lagen zu einem kristallinen Schiefer an.

Das Gesteinspaket wurde später - vor allem während der variskischen Faltung in der Karbonzeit - mehrfach überprägt. Besonders auffällig sind die dunklen Lamprophyrgänge, die vor Ort eine Mächtigkeit bis zu 4 m erreichen können. Bei ihnen handelt es sich um jüngere Gänge in einem älteren Gestein. Der Paragneis von Albersweiler wird, wie alle „Hartsteine“, vor allem im Straßenbau verwendet.

Muschelkalk (Bretten/Baden):

Grobbankige Massenkalke des oberen Muschelkalks aus der Gegend von

Bretten in Nordbaden.

Unsere Belegstücke stammen aus dem geologisch der Westpfalz entsprechenden Raum östlich des Rheins (Fundort nordöstlich Bretten). Ende der Buntsandsteinzeit sank unser Heimatraum unter den Meeresspiegel und wurde vom Muschelkalkmeer überflutet. Dieses deutsche Muschelkalkmeer war ein Randmeer des großen Muschelkalkweltmeeres, der Tethys. Wechselnd breite Pforten verbanden die beiden Meere. Das immer noch heiße und trockene Klima führte zu einer Salzanreicherung im Nebenmeer. In der mittleren Muschelkalkzeit war die Salzkonzentration so hoch, dass neben Gips sogar das leicht lösliche Kochsalz ausfiel. Im salzreichen Meer konnte nur eine einerseits artenarme, andererseits individuenreiche Kümmerfauna existieren. Unsere Stücke zeigen davon Muscheln und Stengelglieder von Seelilien (sog. "Bonifatiuspfennige"). Die massigen, grobbankigen Kalke des Hauptmuschelkalks (= oberer Muschelkalk) sind begehrtes Baumaterial, da sie besser als der Buntsandstein dem „sauren Regen“ widerstehen.

Hauptbuntsandstein (Hambach):

Rote und helle Sandsteine der mittleren: Buntsandsteinzeit, aus denen der Pfälzer Wald im Wesentlichen aufgebaut ist.

Im Gegensatz zum unteren Buntsandstein sind die Quarzkörnchen im mittleren Buntsandstein verstärkt durch Kieselsäure verbunden. Dadurch wird der Sandstein heller, härter und unfruchtbarer. Südlich der Queich ist dieser Hauptbuntsandstein oft nur noch in Gestalt von Inselbergen vorhanden, die als Waldinseln aus der Ackerebene des unteren Buntsandsteins herausragen. Nördlich der Queich ist die mittlere Buntsandsteintafel noch weitgehend erhalten. Nur wenige Rodungsinseln (Leimen, Hofstätten) unterbrechen die weitgehend geschlossene Waldlandschaft. Der mittlere Buntsandstein ist vorwiegend eine Flussschüttung (Beleg: u.a. die sog. Kreuzschichtung). Als fluviatiles Element wechseln die Fazies (= Gesteinscharakter) vertikal und horizontal sehr schnell: graue kiesel-säurereiche Schüttungskörper wechseln mit weichen, oft roten Dünnschichtlagen ab. Wenn die liegenden Dünnschichtlagen herausgewittert werden, entstehen die sog. Tischfelsen. Der Buntsandstein klüftet als sprödes Gestein senkrecht. Diese Klüftung führte im Verein mit dem tertiären Gewässersystem zur Ausbildung der charakteristischen Felslandschaft des Wasgaus.

Unterer Buntsandstein (Kaiserbachtal):

Ein feinkörniger Sandstein aus der unteren Buntsandsteinzeit.

Zu Beginn der unteren Buntsandsteinzeit zog sich das in unserem Raum flache Zechsteinmeer (das bei uns nur Ablagerungen von geringer Mächtigkeit hinterlassen hat) zurück. Seine Restsenken (Uferseen) füllten sich mit vorwiegend horizontalen Sedimenten des unteren Buntsandsteins. Die meist ziegelroten Sandsteine des Rotliegenden wurden nun abgelöst durch violette Sedimente (bei unserem Stück ist die Farbe nicht so typisch). Der untere Buntsandstein ist ziemlich feinkörnig und aufgrund seines Tongehaltes relativ weich. Im intramontanen Becken von Gossersweiler und Dahn wurde der untere Buntsandstein an der Wende Pliozän/Pleistozän weitflächig freigelegt. Der Tongehalt ließ Böden von mittlerer Bonität entstehen und ermöglichte die Entstehung der Ackerbaulandschaft auf den sogenannten Cahner Flächen des Wasgaus. Der gut zu bearbeitende weiche Sandstein wurde im Mittelalter zum Haupt-„Bausandstein“ im Wasgau. (Nachteile und Qualitätsmängel: Er ist feucht, sandet leicht ab und ist wenig wärmedämmend; daher wird er heute kaum mehr verwendet.)

Melaphyr (Kaiserbachtal):

Ein altes basisches Ergußgestein aus der Zeit des Rotliegenden.

Die auf die variskische Faltung der Karbon-Zeit erfolgende Abtragung legte die Granodioritkuppe frei und schuf ein Tal, das in seinem Verlauf etwa dem heutigen Kaiserbachtal entsprach. In der mittleren Rotliegenden-Zeit floß aus vulkanischen Ergüssen beidseitig dieses Tales dunkle, gasreiche, basische Lava zur Talmitte hin und erstarrte zu Melaphyr (auch als Olivinporphyrit oder Andesit bezeichnet).

Optisch zeigt der Melaphyr eine große Variationsbreite. Dichte graue oder schokoladenbraune Varietäten wechseln auf engem Raum ab mit ehemals gasreichen Partien, die heute den sog. „Mandelstein“ bilden. Die kleinkristalline Grundmasse besteht überwiegend aus Plagioklaskriställchen (= kieselsäurearmer Feldspat). Anfängliche Hohlblasen wurden nach und nach, teilweise oder ganz, durch verschiedene Mineralsubstanzen ringförmig ausgefüllt: Achate. In den Achaten wechseln sich reine, weiße Kieselsäureringe mit gefärbten ab.